緊急時のためのBCP

熊本地震から早1年が経とうとしています。日本列島は4つのプレートに囲まれているため、世界で発生するM6.0以上の地震のうち実に約20%が日本で起きており、今後も大きな地震が起こるであろうと言われています。災害が起こった場合、企業として従業員の安否確認はもちろんのこと、顧客の信用を守り、取引先との関係を維持して、業務が止まらないようにする必要があります。そのためには、平常時からどんな準備をすれば良いのか考えてみましょう。

BCP(事業継続計画)とは

地震や台風、大雪などの大規模自然災害、大火災、テロ攻撃など不測の緊急事態に遭遇した時に用いるマニュアルが、BCP(Business Continuity Plan=事業継続計画)です。BCPの主な内容は次の通りです。

・災害時に重要業務が中断しないこと。中断した場合には目標復旧時間内に重要な機能を再開させること。

・業務中断に伴う顧客取引の流出、マーケットシェアの低下、企業評価の低下を防止すること。

・バックアップシステムを整備し、バックアップオフィスを確保すること。

・迅速な従業員の安否確認と要員を確保すること。

・生産設備の代替手段を講じること。

このように事業資産の損害を最小限にとどめ、中核となる事業の継続または早期復旧を目的に設定される全般的な計画となります。

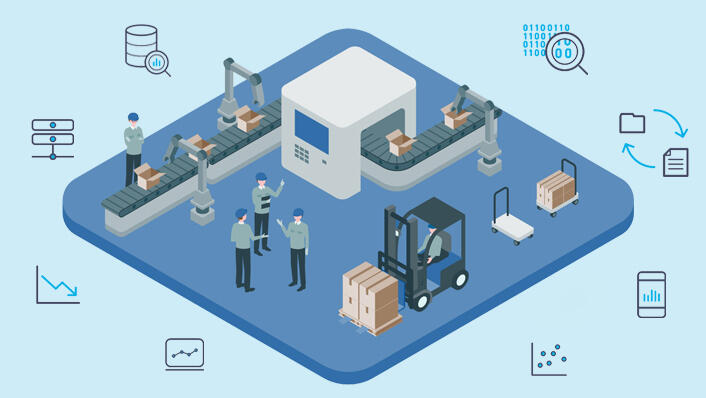

災害時におけるバックアップとITの活用

災害時、事業の損失を最小限に抑えるためには、いかに企業の情報を守ることができるかが鍵になります。そのためには、顧客情報や取引先など重要なデータのバックアップを取り、安全に保管する作業が必要となります。

安全で一番コストがかからない方法は、バックアップしたデータを管理している場所から離れた地域に輸送して保管する遠隔地保管です。一つの災害で日本全国すべてが被災地になることはまずあり得ないという考えで、遠隔地の支社や営業所などにバックアップデータを保管する方法です。既存の施設を利用するので、保管のための設備投資やランニングコストなどを低く抑えられるというのが大きなメリットです。しかしその一方でバックアップデータのタイムラグが大きい、物理媒体の輸送時に紛失・盗難の恐れがあるなど多くの問題もありました。

しかし最近ではITを活用することによって、遠隔地へ安全かつリアルタイムにデータを転送することが可能になり、コスト面でも運用面でも有用な手段となっています。

遠隔地保管のほか、データセンターを使って保管をする方法もあります。データセンターとは、本社とは別の場所にコンピュータ設備や通信設備を設置し、オンラインでデータをバックアップする専用施設です。施設は地震や水害、火災などさまざまな災害を想定して作られており、安全にデータを保管できます。

BCPに有用なデータセンターですが、その一方で施設の設置や維持などかなりの費用がかかるというデメリットがあります。そこで、データセンターが運営するクラウドサービスを利用する方法もあります。この方法を使えば、設備投資の必要がない上、維持管理費も低く抑えることができます。

このようにBCPの要である企業データのバックアップは、ITをいかに活用するかが重要なポイントになります。

そこで今回お勧めしたい製品はこちらとなります。

まとめ

Arcserve Japan合同会社の「Arcserve Unified Data Protection(UDP)」は、ローカルバックアップ機能に加え、バックアップデータの遠隔転送も可能です。EMCジャパン株式会社の「EMC DataDomain」はバックアップデータ保存用に作られた専用ストレージです。機器を1台追加するだけで、遠隔地への効率的なバックアップを実現します。

ネットアイキュー株式会社/ノベル株式会社の「PlateSpin Forge/Protect」は、災害や本番環境のハードウエアトラブル発生時に、システム復旧の短縮を目的としたBCP商品です。

詳しくは、弊社担当者までお気軽にお問い合わせください。

おすすめ商品

いつ訪れるかわからない災害への対策は万全ですか?BCP対策のための企業データのバックアップには「Arcserve Unified Data Protection(UDP)」と「EMC DataDomain」がおすすめです。また、有事の際のシステムの復旧には「PlateSpin Forge/Protect」がお役に立ちます。ぜひご検討ください。

「経営・マネジメント」の最新記事

メールマガジン登録

上記コラムのようなお役立ち情報を定期的に

メルマガで配信しています。

コラム(メルマガ)の

定期購読をご希望の方はこちら