70歳と75歳に到達した従業員に必要な社会保険の手続きとは? 70歳以上被用者の手続きを解説

高年齢者雇用安定法の改正により、2025年4月からすべての企業で「65歳以上の雇用確保」が義務化され、高齢者雇用の増加が予想されています。

また、近年では年金受給額の減少に加え、2021年4月から「70歳までの雇用確保」が努力義務化されており、70歳に達しても働き続ける従業員が増え続けていくでしょう。企業の担当者は70歳以上の従業員を雇用する場合の手続きを理解し、適切に対応しなければなりません。

そこで本コラムでは、70歳あるいは75歳に到達した従業員に必要な社会保険の手続きを詳しく解説します。

【目次】

- 70歳以上被用者とは

- 70歳以上被用者の必要な手続き

- 75歳以上の社会保険の手続き

- まとめ

70歳以上被用者とは

「70歳以上被用者」とは、厚生年金保険の加入基準を満たした70歳以上の従業員のことです。

厚生年金保険は原則70歳まで加入できる制度で、70歳に達した時点で厚生年金保険料を支払う義務がなくなります。

しかし、年金受給者は一定額の給与を受け取っていると年金額に調整が入る「在職老齢年金制度」が適用されます。70歳以上の従業員を雇用している場合に、企業は報酬額を年金事務所に通知しなければいけません。

そのため、70歳に達して社会保険の加入基準を満たしている従業員は、70歳未満の社員と同様に社会保険の手続きを行なうことから「70歳以上被用者」と定義されています。

70歳以上被用者の必要な手続き

70歳以上被用者に必要な社会保険の手続きは、以下の6つです。

| シチュエーション | 必要な手続き | |

|---|---|---|

| 1 | 従業員が70歳に到達したとき | 70歳以上被用者該当届の提出 |

| 2 | 退職したとき | 70歳以上被用者不該当届の提出 |

| 3 | 厚生年金保険の資格基準を満たさなくなったとき | 70歳以上被用者不該当届の提出 |

| 4 | 定時決定が行われたとき | 被保険者報酬月額算定基礎届の提出 |

| 5 | 固定給が大きく変動したとき | 被保険者報酬月額変更届の提出 |

| 6 | 賞与が支払われたとき | 賞与支払届の提出 |

それぞれの手続きを詳しく解説します。

1.従業員が70歳に到達したとき

従業員が70歳に達した際、標準報酬月額が変更になる場合は「70歳以上被用者該当届」の提出が必要です。

以前は従業員が70歳に達した際に「70歳以上被用者該当届」の提出が必要でしたが、2019年4月から70歳到達前と標準報酬月額が変わらなければ提出は不要になりました。

「70歳以上被用者該当届」の提出が必要な例としては、70歳から再雇用されて標準報酬月額が変わった場合が考えられます。書類の提出期限は70歳到達日(誕生日の前日)から5日以内です。

![[出典:日本年金機構「従業員が70歳になったとき」]](/column/img/sl-202311-1img01.png)

2.退職したとき

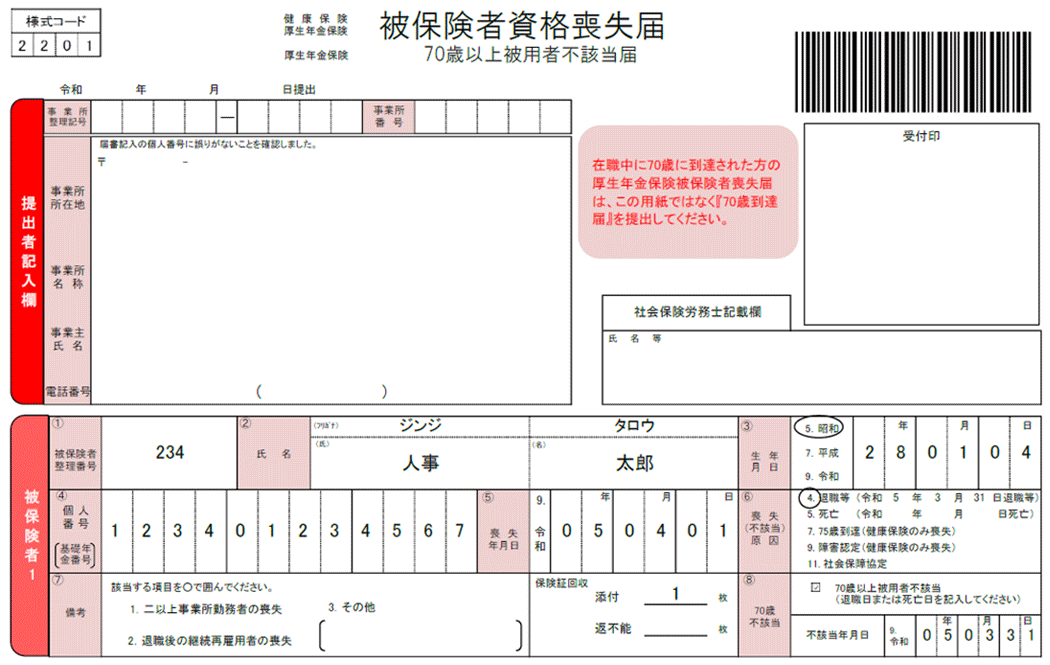

70歳以上の従業員が退職した場合は「70歳以上被用者不該当届」の提出が必要です。

「70歳以上被用者不該当届」は、一般の従業員が退職したときに提出する「被保険者資格喪失届」と同じ書類を使用します。

記入内容は一般の従業員と同様ですが、加えて「70歳以上被用者不該当」にチェックを入れ「不該当年月日」に退職日当日を記入する必要があります。

なお、70歳以上の従業員が退職する際には「70歳以上被用者不該当届」と一緒に、「健康保険証」と「高齢受給者証」もあわせて返却しなければいけません。

提出期限は、退職日の翌日から5日以内です。

3.厚生年金保険の資格基準を満たさなくなったとき

厚生年金保険の資格基準を満たさなくなった場合にも、退職時と同様に「70歳以上被用者不該当届」の提出が必要です。

例えば「72歳を迎えた従業員が健康上の問題を抱え、雇用条件を変更した結果、厚生年金保険の加入基準を満たさなくなった」場合などが考えられます。書類の書き方は退職時と同様です。

提出期限は事実発生日から5日以内です。速やかに対応しましょう。

4.定時決定のとき

毎年4月から6月に支給した報酬の平均額を基に標準報酬月額を決定する「定時決定」は、70歳以上被用者も対象になります。

そのため、70歳以上の定時決定時には、一般被保険者と同様に「被保険者報酬月額算定基礎届」の提出が必要です。一般被保険者と異なる点は、個人番号(マイナンバー)の記入と備考欄に記載された「1.70歳以上被用者算定」の項目を丸で囲む必要があることです。

提出期限は毎年7月10日までとなっています。

![[出典:日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」]](/column/img/sl-202311-1img03.png)

5.固定給が大きく変動したとき

固定的賃金に変動があり、変動後3ヶ月間の平均給与額が従前の標準報酬月額と比べて2等級以上の差が生じた場合は、一般被保険者と同様に「被保険者報酬月額変更届」の提出が必要です。

提出時の記載は、算定基礎届と同様です。個人番号(マイナンバー)の記入と備考欄に記載された「70歳以上被用者月額変更」の項目を丸で囲む必要があります。

書類は、改定月に速やかに提出しましょう。

![[出典:日本年金機構「随時改定に該当するとき」]](/column/img/sl-202311-1img04.png)

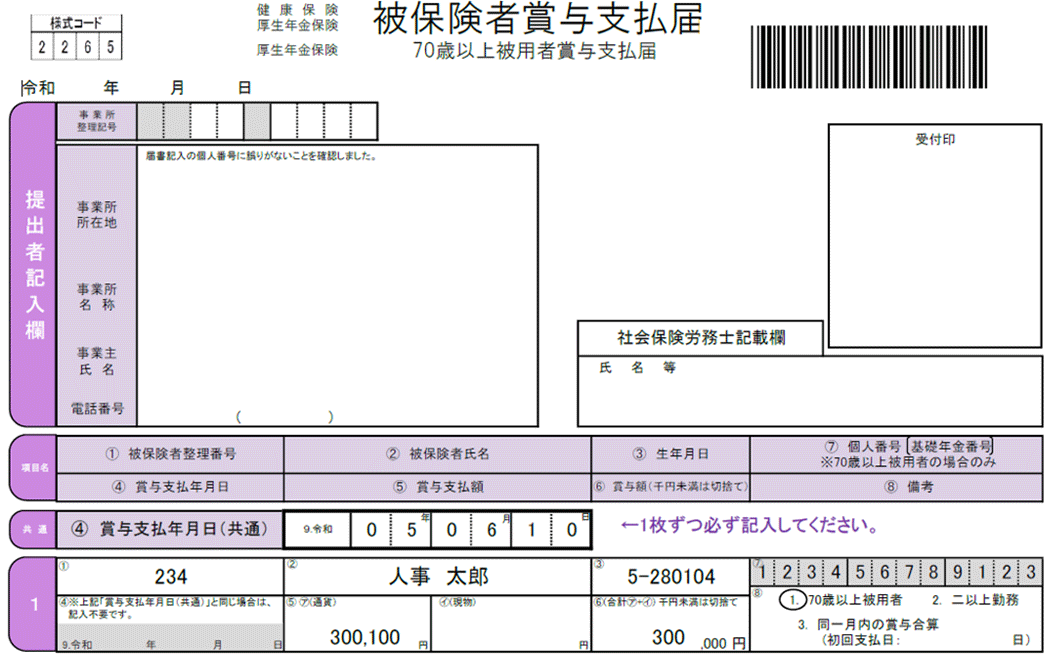

6.賞与が支払われたとき

70歳以上被用者に賞与が支払われた際には、一般被保険者と同様に「賞与支払届」の提出が必要です。

70歳以上被用者の場合は、個人番号(マイナンバー)の記入と備考欄に記載された「70歳以上被用者」の項目を丸で囲みます。

提出期限は賞与支給日から5日以内です。

75歳以上の社会保険の手続き

従業員が75歳になると、健康保険の手続きが必要です。ここからは、75歳以上の従業員に必要な社会保険の手続きを詳しく解説します。

健康保険の喪失手続き

75歳になると後期高齢者医療制度に切り替わるため「健康保険被保険者資格喪失届」の提出が必要になります。

後期高齢者医療への移行手続きは自動的に行われますが、健康保険の喪失手続きは企業の担当者が行わなければいけません。

届に記載する「喪失年月日」は誕生日当日です。喪失原因は「75歳到達(健康保険のみ喪失)」を選択しましょう。なお「健康保険証」と「高齢受給者証」もあわせて返却する必要があります。

提出期限は75歳の誕生日から5日以内です。

![[出典:日本年金機構「従業員が退職、死亡したとき」]](/column/img/sl-202311-1img06.png)

被扶養者の手続き

従業員が75歳に達すると健康保険の加入資格を失い、後期高齢者医療制度に移行します。

移行する際に被扶養者が75歳未満だったとしても、健康保険の被扶養者の資格がなくなります。そのため、被扶養者が75歳未満の場合は国民健康保険などの加入手続きが必要です。

被扶養者が国民健康保険に加入する場合は「資格喪失証明書」が必要になるため、従業員の資格喪失届を提出する際には、資格喪失証明書の発行申請も同時に行いましょう。

また、被扶養者が先に75歳に到達した場合は後期高齢者医療制度に加入するため、扶養から外れることになります。

この場合には「健康保険被扶養者異動届」と被扶養者の「健康保険証」「高齢受給者証」を添付して年金事務所または健康保険組合に提出しましょう。

まとめ

社会保険の基準を満たす70歳以上被用者は、一般の被保険者と同様に社会保険に関連する手続きが必要です。加えて、個人番号(マイナンバー)の記載が求められるなど、一般の従業員よりも手続きに手間がかかります。

社会保険の手続きに役立つ電子申請システム「ARDIO」は、社会保険・労働保険に関する手続きを簡略化できます。

70歳以上被用者の手続きは、いずれも電子申請が可能です。電子申請システムを活用すれば、効率的に申請を進められます。

国により高齢者雇用の政策が推進されるなか、今後は70歳以上の従業員が増えることが予想されます。社会保険の手続きをより効率化する手段として、ぜひ「ARDIO」の導入をご検討ください。

著者プロフィール

北 光太郎

社会保険労務士

中小企業から上場企業まで様々な企業で労務に従事。勤務社労士として計10年の労務経験を経て「きた社労士事務所」を設立。独立後は労務コンサルのほか、Webメディアの記事執筆・監修を中心に人事労務に関する情報提供に注力。法人・個人問わずWebメディアの記事執筆・監修を行いながら、自身でも労務情報サイトを運営している。

「業務改善」の最新記事

メールマガジン登録

上記コラムのようなお役立ち情報を定期的に

メルマガで配信しています。

コラム(メルマガ)の

定期購読をご希望の方はこちら