「2024年版ものづくり白書」から読み解くデジタル化の必要性|製造業の「稼ぐ力」を向上させるには

ものづくり分野でのデジタル化は、2011年にドイツ政府が発表した「インダストリー4.0」政策が発端となり、アメリカにおける「インダストリアル・インターネット」、中国における「中国製造2025」、日本における「コネクテッド・インダストリーズ」と、各国が力を入れています。

2020年代にはIoTやロボット、さらにAIの導入により製造業のイノベーションを目指すトレンドが形成される中、ヨーロッパでは持続可能性の確保と社会課題の解決に向け、デジタルテクノロジーの活用を目指した「インダストリー5.0」が提唱されはじめており、日本でも「Society 5.0」を掲げるなど、デジタル化の新たなステップを見据えています。

本記事では「2024年版ものづくり白書」を踏まえて、日本の製造業におけるデジタル分野の直近10年の振り返りと現在地、さらなるデジタル化の可能性、デジタル技術で実現する「稼ぐ力」について解説します。

日本の製造業におけるデジタル化の現在地

日本の製造業は「技術力」と「高い品質」で世界に評価されてきました。一方でグローバル化やデジタル化の急速な発展により、世界の製造業を取り巻く環境は劇的に変化しています。昨今、日本国内で「DX」の必要性が叫ばれているように、国内の製造業はデジタル化の推進に課題がある状況です。

製造業の現況や課題は、ものづくり分野を専門とする各メディアから情報収集が可能ですが、製造業全体を俯瞰し把握するには、経済産業省が毎年発行する「ものづくり白書」が適しています。同白書は製造業に携わる方であれば、馴染みのあるテーマやキーワードが多く、具体的なイメージを持って読み進めることができるのではないでしょうか。

ここからは2024年版ものづくり白書を軸に、過去のものづくり白書も交えながら、日本の製造業を取り巻く状況について考察します。

ものづくり白書とは

経済産業省が毎年発行するものづくり白書は、日本の製造業の動向や課題、将来的な展望について分析する「製造基盤白書」「ものづくり基礎技術の振興施策」と呼ばれる報告書です。国内の製造業を大局的に観測しており、報告書は最新技術や業界動向、人材育成などについて300ページ以上に及ぶ構成となっています。まずは全体像を把握したい方は、40ページ程度の概要版も確認すると良いでしょう。

同白書において、ここ数年はAIやIoTといったDXに関連する技術や、コロナ禍からの回復期におけるサプライチェーン強靭化、環境保護観点でのカーボンニュートラルやGX(グリーントランスフォーメーション)といったキーワードが挙げられています。

一方で、最新版となる2024年版には製造業の“稼ぐ力”について章立てされ、デジタル技術を収益に繋げられていない現状について言及されています。

なぜ、“稼ぐ力”を意識すべきなのか。近年のトレンドの変遷とともに、詳しく読み解きます。

※参考:「2024年版ものづくり白書(ものづくり基盤技術振興基本法第8条に基づく年次報告)」(経済産業省)

デジタル技術に関わるキーワードの変化

直近10年のものづくり白書で言及されてきたデジタル技術関連のキーワードについて振り返ると、2019年以前は新技術の紹介やそれらによる将来の展望がメインでしたが、2020年以降はデジタル技術と社会的課題の関係性について言及されています。

2014-2016年「インダストリー4.0」

当時ドイツ発のインダストリー4.0が注目され、白書でもIoTやビッグデータの活用について言及され始めました。スマートファクトリーの概念が広まり、製造プロセスの自動化と効率化を目指す視点での分析、報告がされています。

2017-2019年「コネクテッド・インダストリーズとSociety 5.0」

この頃にはAIや機械学習の基礎研究について記載されはじめ、より高度なデジタル技術の応用や普及に向けた取り組みについて分析、報告がされています。

2020-2022年「ダイナミックケイパビリティとDX深化」

白書ではパンデミックに関連する産業界への影響に着目し、予期せぬ外部環境変化への対応にはダイナミックケイパビリティ(企業変革力)の確保が不可欠であると言及されました。

その実現には、デジタル技術を複合的に活用し、さらなるDXの深化・活用による経営的なトランスフォーメーションの必要性について提言されています。

2023-2024年「諸外国と比べたDXの遅れ」

ロシアのウクライナ侵攻に伴う国際情勢の大きな変化に起因するサプライチェーンの断絶リスクや原料費高騰などに触れ、日本の製造業の強み・弱みについて分析されています。特に、弱みの部分ではDXやIT技術活用の遅れについて言及されています。

日本の製造業の現在地

ここでは、2024年版ものづくり白書内の特徴的なデータをピックアップし、諸外国に比べた日本の製造業の状況について、簡単に解説します。

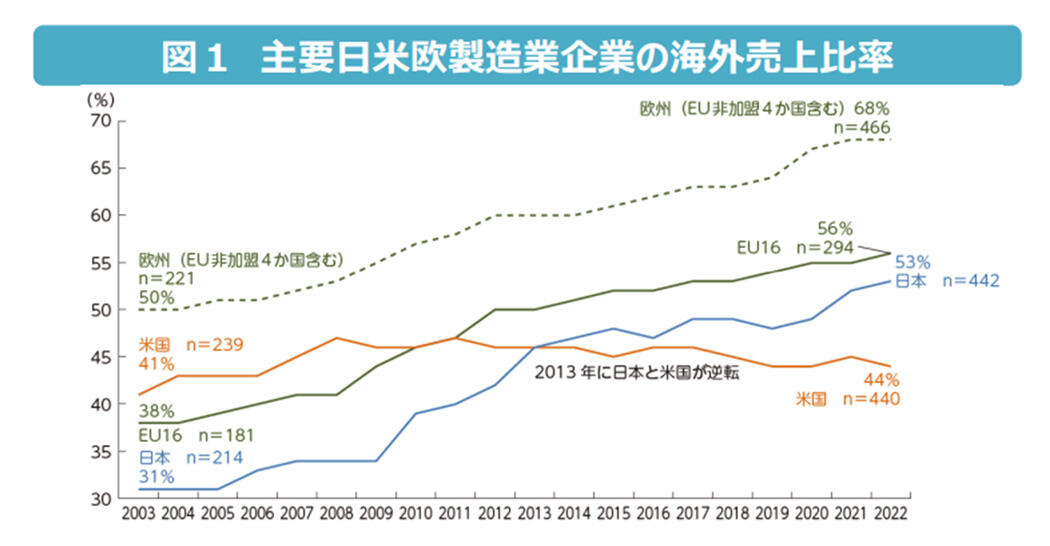

日系企業の海外売り上げ比率はここ20年で右肩上がりに上昇しており、日本の製造業は国内市場から海外市場にシフトしている現状です。

※出典:「2024年版ものづくり白書 概要版 P2」より(経済産業省)

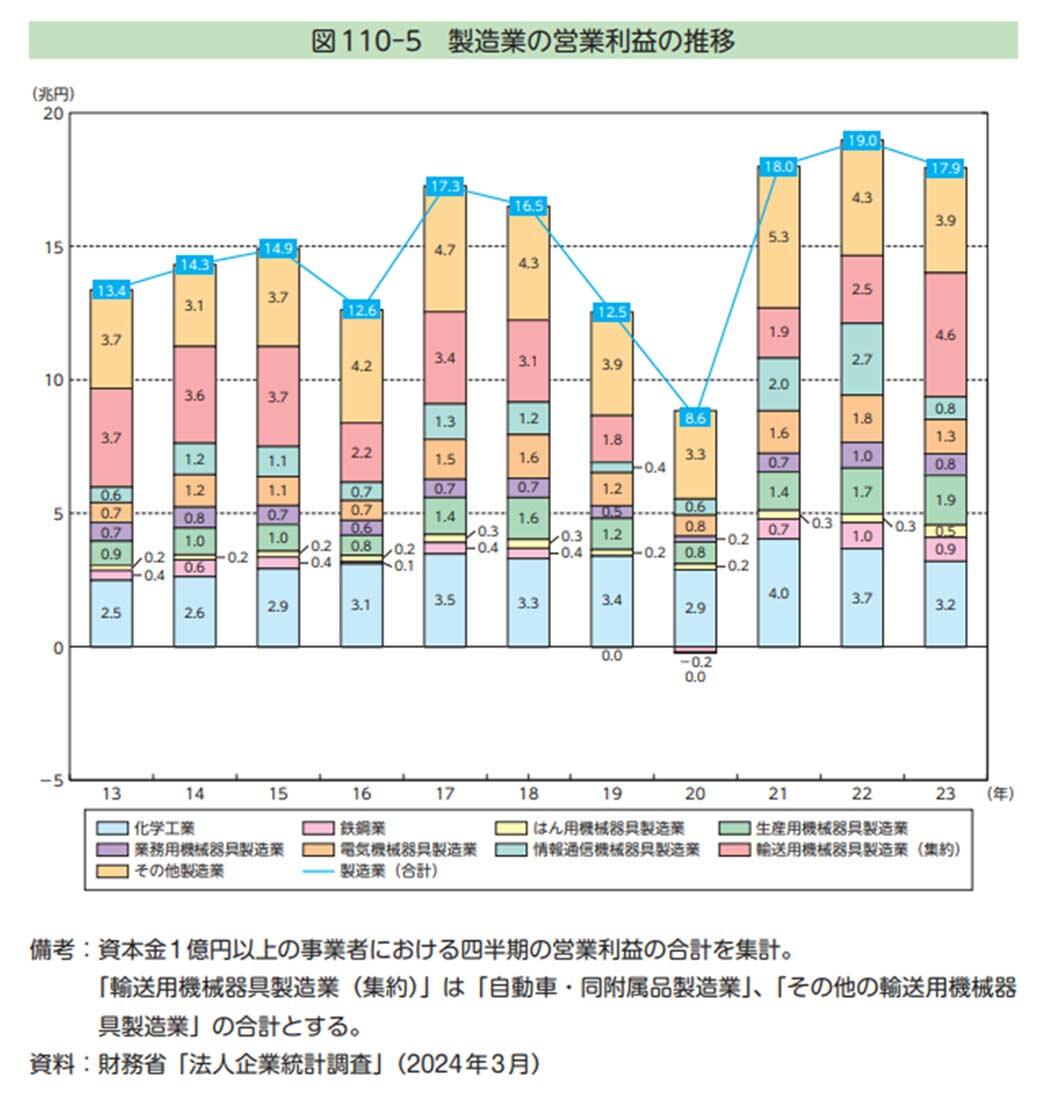

製造業全体の営業利益に着目すると、新型コロナウイルスの流行により大きく落ち込んだ2020年を経て、2021年以降は堅調に推移していることが見て取れます。

特に、化学工業分野と輸送用機械分野が製造業全体の約44%を占めており、現在我が国の製造業における“稼ぎ頭”と言えます。

※出典:「令和5年度 ものづくり基盤技術の振興施策 P6」より(経済産業省)

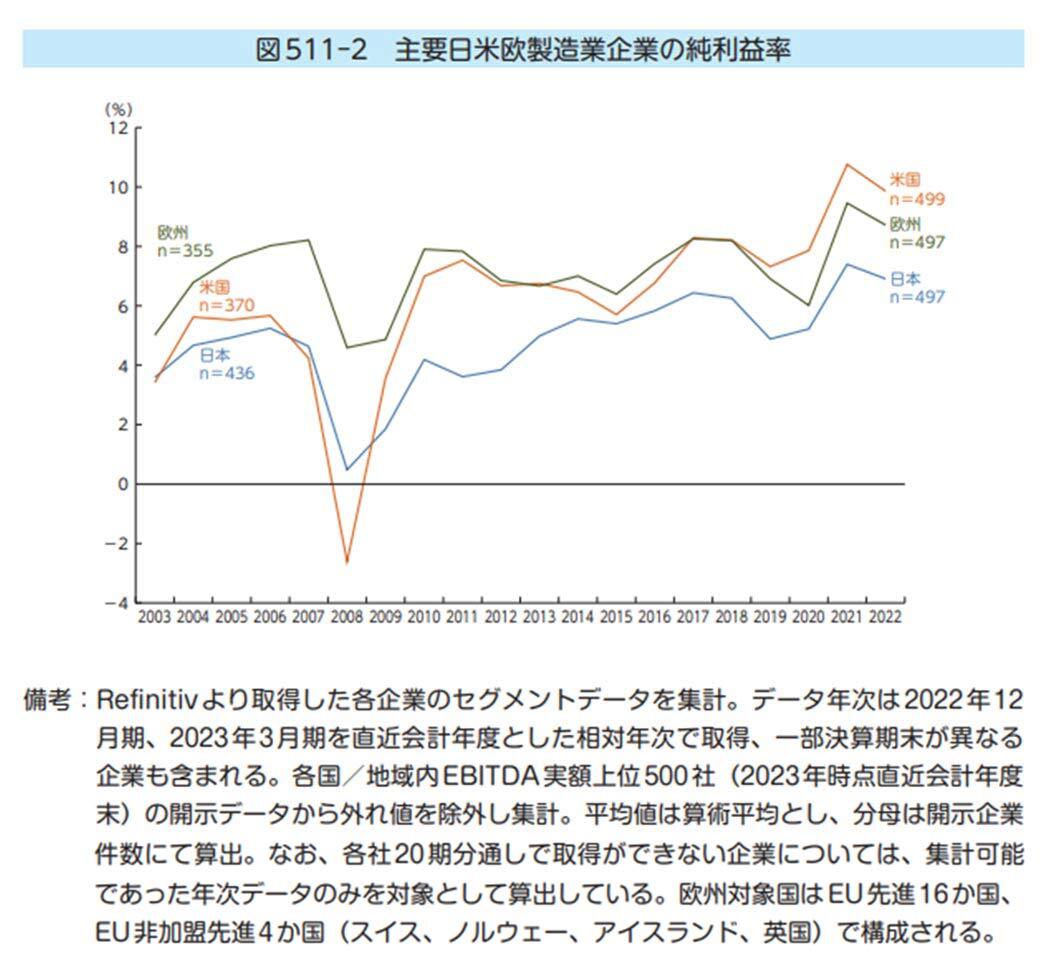

一方で、製造業の純利益率(経常利益+臨時損益)の観点で見た場合は、欧米と比較して利益率が低い状態です。

※出典:「令和5年度 ものづくり基盤技術の振興施策 P190」より(一部加工)(経済産業省)

その点について、白書では「グローバルビジネスに適した経営の仕組みを整えてこなかったこと等から、売上の伸びに対し利益率が低迷」と、課題が挙げられています。

課題解決には「“CXによる組織経営の仕組み化”× “DXによる製造機能の全体最適化、ビジネスモデルの変革”が必要」と言及され、「ヒト・モノ・カネ・データに関わる共通基盤をグローバルで横串を通して整備することが必要」と、さらなるデジタル化の推進について触れられています。

※出典:「2024年版ものづくり白書 概要 P11」より(経済産業省)

製造業のデジタル化は必要か?

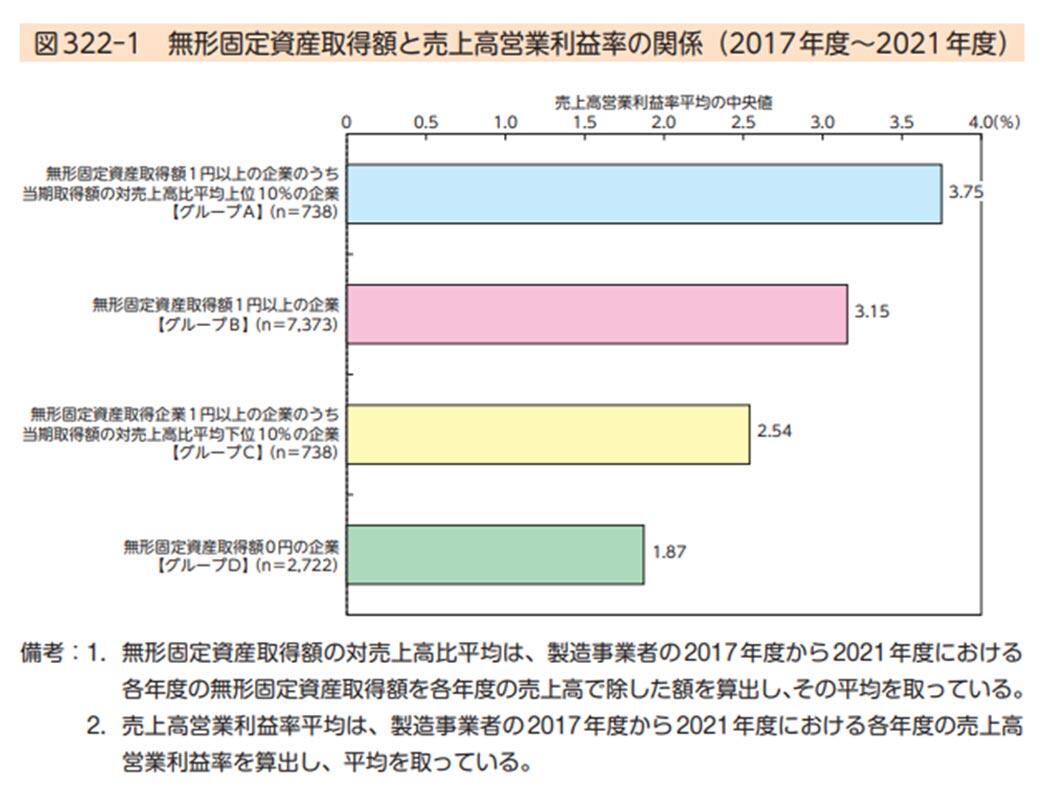

2024年版ものづくり白書では、ソフトウェアや働き方改革への投資額=無形固定資産投資額と営業利益率に相関があると分析されています。

※出典:「令和5年度 ものづくり基盤技術の振興施策 P109」より(経済産業省)

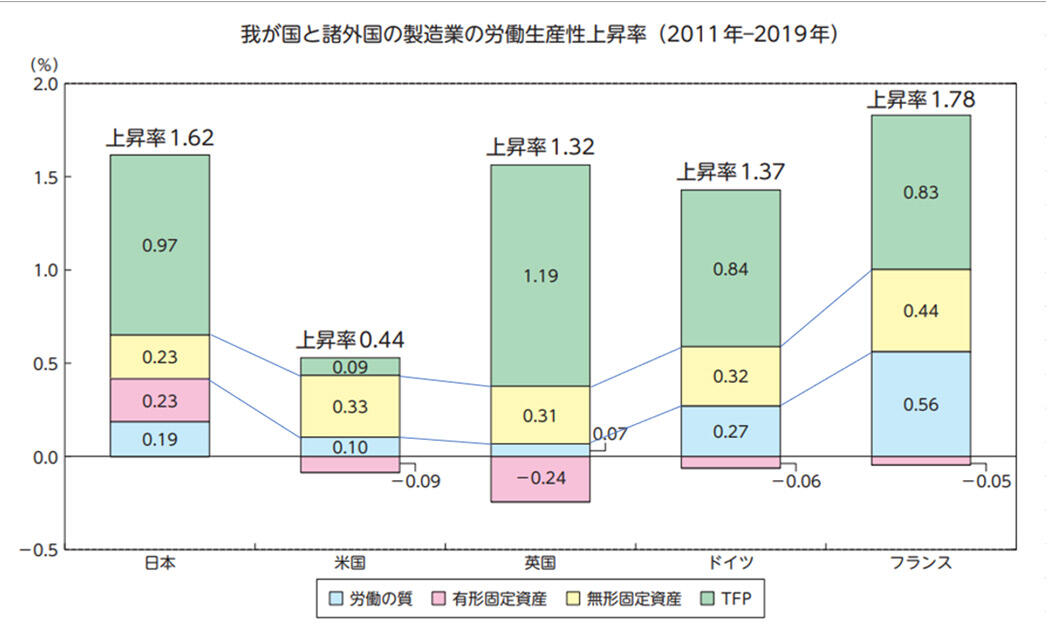

さらに、労働生産性上昇率の寄与度分解のうち「無形固定資産」の寄与について主要各国と比較すると、米国の7割強を筆頭に各国とも2割以上の割合であり、日本はその半分程度と特に低いことが見て取れます。

一方で、有形固定資産の労働生産性上昇率への寄与において、日本のみプラスになっている点も大変興味深い点で、生産設備などのハードウェア的な投資に関して、生産性向上にうまく繋げられていると言えます。

※出典:「令和5年度 ものづくり基盤技術の振興施策 P111」より(一部加工)(経済産業省)

白書では「無形固定資産への投資及び活用により、利益率向上及び労働生産性上昇につながる可能性」と、デジタル分野へのさらなる投資の必要性について言及されています。

※出典:「2024年版ものづくり白書 概要版 P17」より(経済産業省)

日本の製造業におけるデジタル化の課題

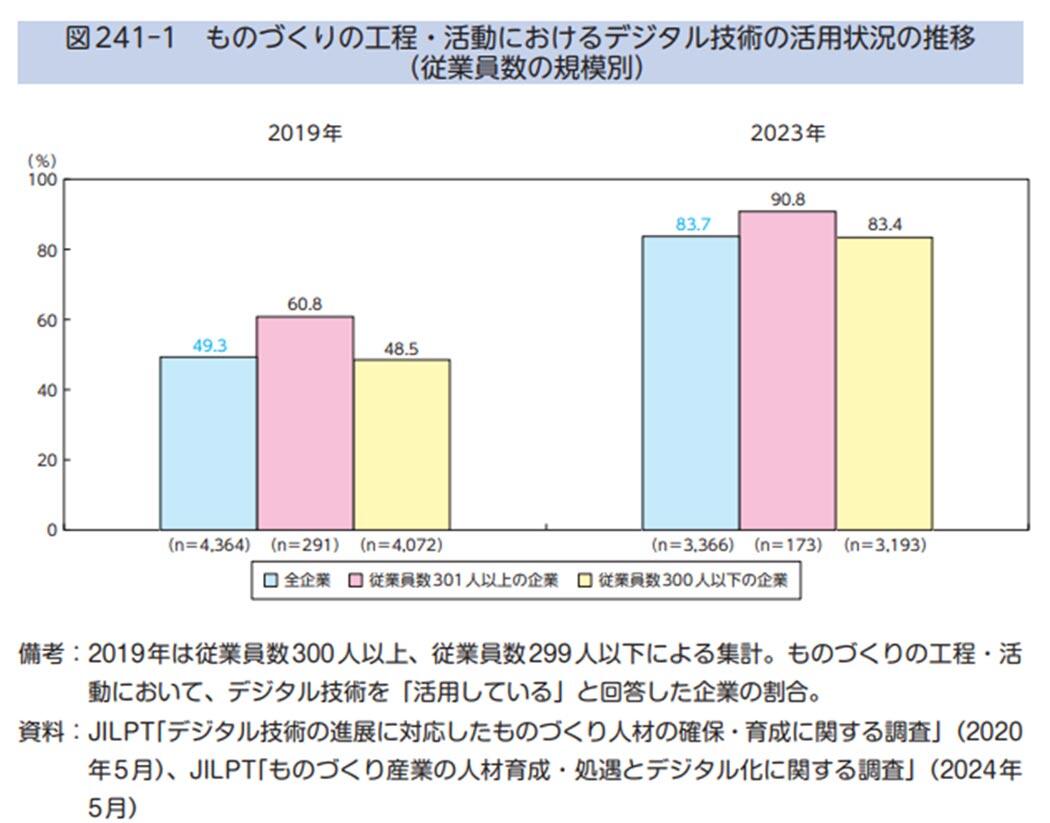

白書では、2019年に比べ企業規模の大小を問わず、8割以上の企業がデジタル技術の活用に力を入れていると記載されています。

※出典:「令和5年度 ものづくり基盤技術の振興施策 P70」より(経済産業省)

一方で、多くの分野のデジタル技術を活用する企業と、少数の分野のデジタル技術を活用する企業では、デジタル技術の活用が与える影響に差があると考えられます。

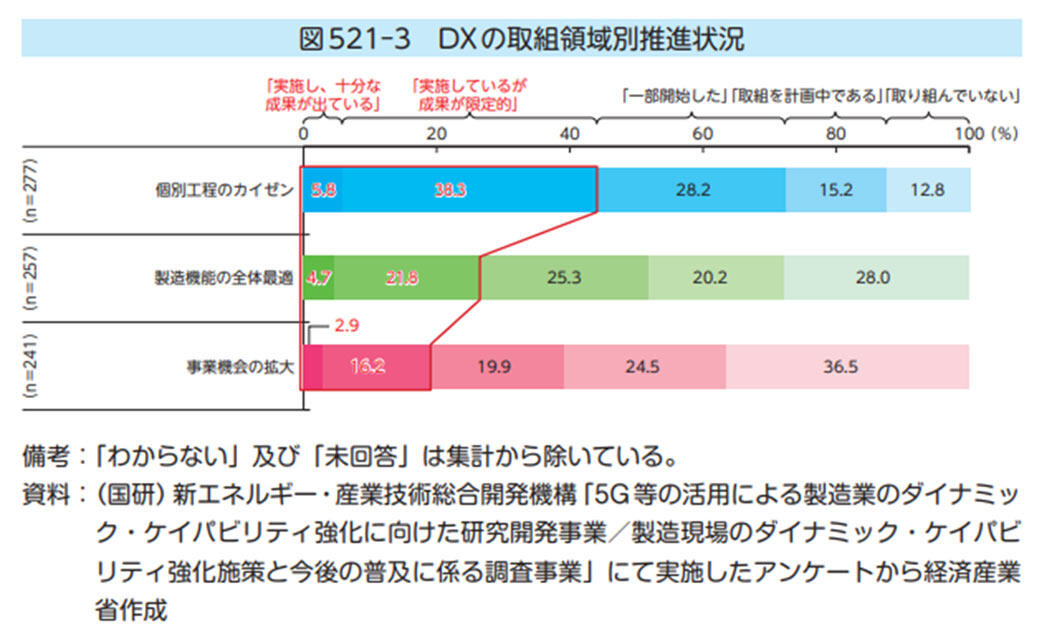

デジタル技術を6以上の分野で取り組んでいる企業とそれ以外で層別すると、デジタル技術の活用が進んでいる企業は、デジタル技術活用企業のうち13.4%に留まります。

そのうち、従業員数301人以上のデジタル技術活用企業においては、デジタル技術の活用が進んでいる企業は45.2%、従業員数300人以下のデジタル技術活用企業においては、デジタル技術の活用が進んでいる企業は11.6%と低水準です。

※出典:「令和5年度 ものづくり基盤技術の振興施策 P72」より(経済産業省)

したがって、デジタル技術活用の取り組みは着実に広がっているものの、企業の規模により大きな差があると言えます。

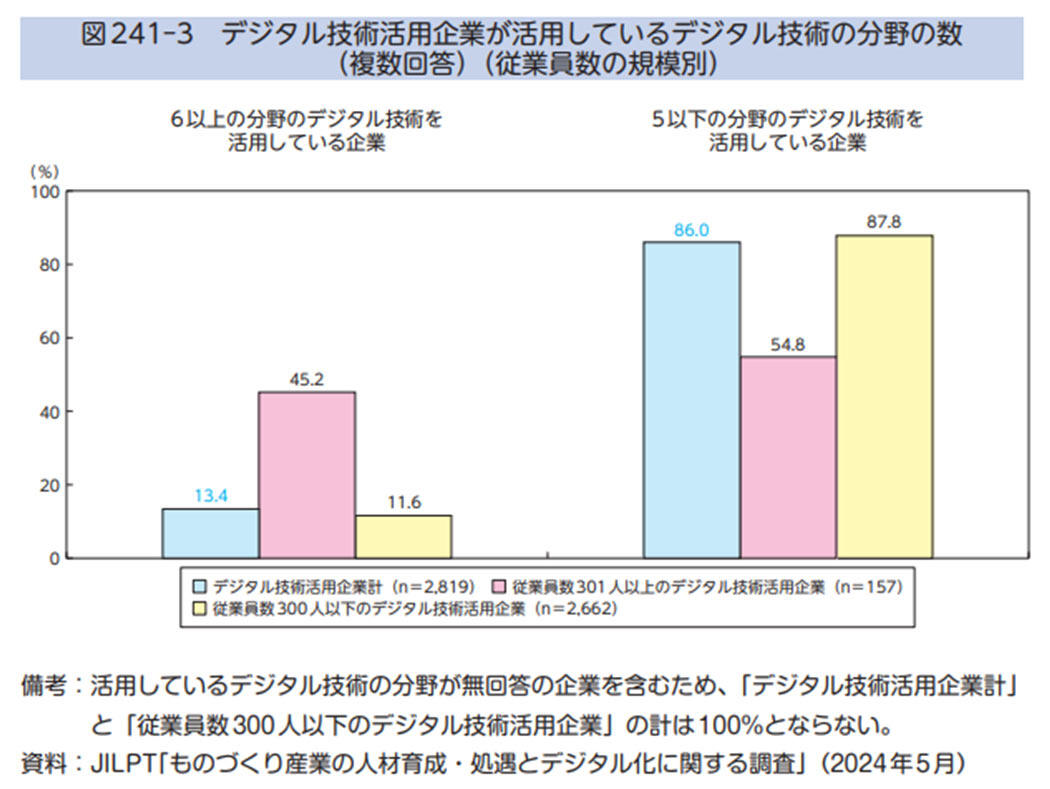

その背景には、DX人材のリソース不足などの要因も影響していると考えられますが、国内製造業の課題としてDXの取り組みは「個別工程のカイゼン」であることが多く、「製造機能の全体最適」は少ない状況です。

また、白書では新たな製品・サービスの創出により新市場を獲得する「事業機会の拡大」を目指す取り組みも少ないと指摘されています。

※出典:「令和5年度 ものづくり基盤技術の振興施策 P204」より(経済産業省)

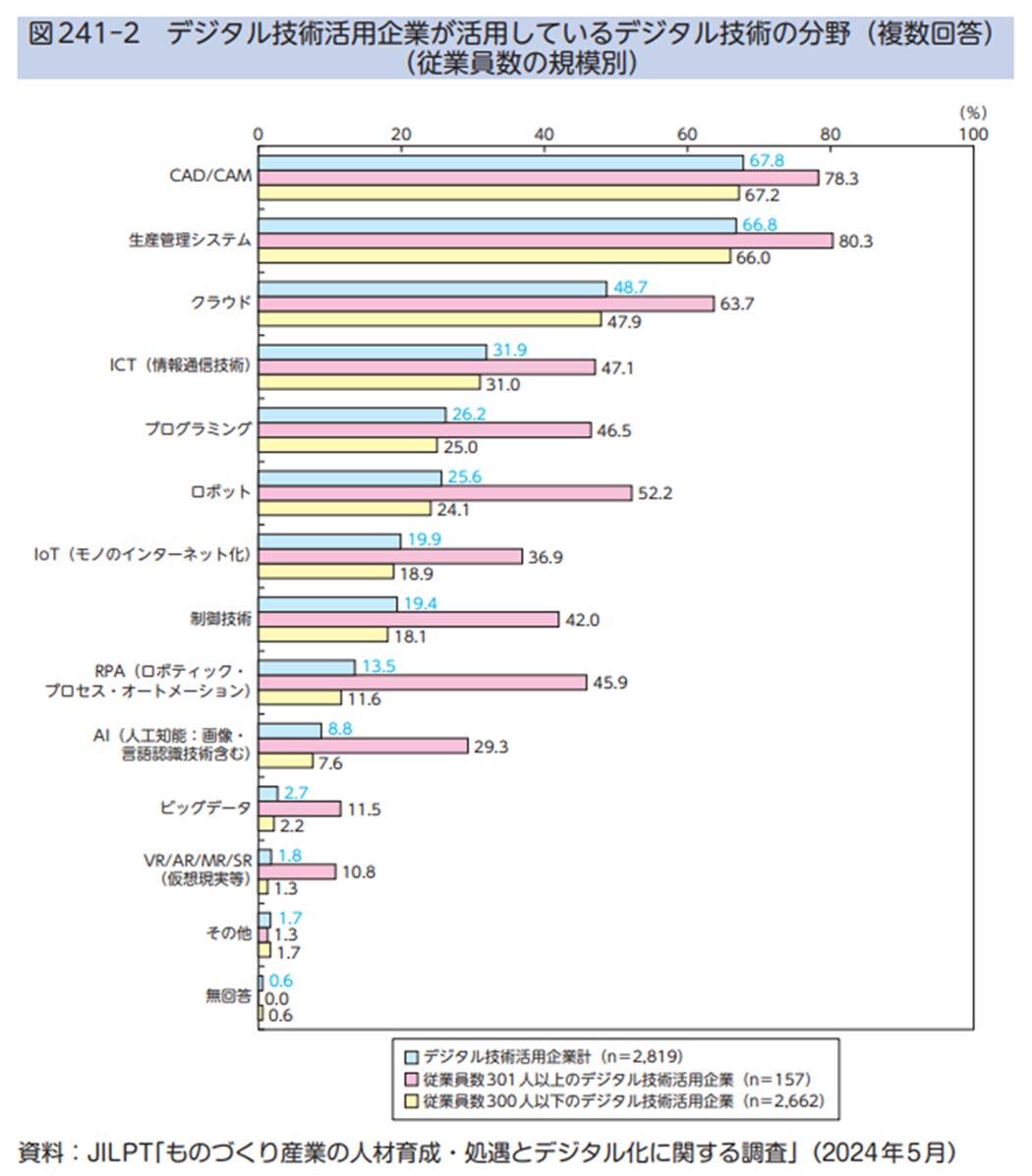

さらに、デジタル技術活用分野では企業規模によって活用度に差があります。CAD/CAM・生産管理システムの導入は規模に関わらず6割以上の企業で進んでいるものの、RPA・AI・ビッグデータといったより先進的なデジタル技術は従業員数300人以下の企業での活用度が低く、企業規模により差がさらに広がっていることが浮き彫りになっています。

※出典:「令和5年度 ものづくり基盤技術の振興施策 P71」より(経済産業省)

また、ものづくり白書では言及されていませんが、近年主流の SaaS 製品はサブスクリプションでの利用が前提で、継続的な投資効果の創出が必要です。

その実現には、従来の買い切り的な有形固定資産の減価償却ベースの投資判断に留まらず、中長期的かつ全体最適な観点での投資判断が欠かせません。

デジタル技術の活用は不可避

2024年度のものづくり白書を背景に解説したここまでの内容を整理しましょう。

|

日本では少子高齢化による人口減が今後さらに進むと想定され、人材不足は製造業に大きな影響を及ぼします。

特に、地方の中小企業では働き手の確保が事業の存続を左右するといった視点からも、デジタル技術のさらなる活用が必要不可欠です。

デジタル化を推進する“次の一手”

従来のデジタル化は、個別工程のカイゼンを目指した取り組みが中心でした。DX推進の一歩はアナログをデジタルに置き換える“デジタイゼーション”(特定作業の効率化)のため、ステップバイステップでデジタル化を進めるために必要なプロセスです。

その上で、次の一手は全体最適を意識した“デジタライゼーション”(外部環境やビジネス戦略も含めたデジタルベースでの業務改革)が有効です。

当記事では「6割以上の企業が生産管理システムを活用している」と先述しましたが、その中には、企業ごとに部分最適で20年以上前に開発された基幹レガシーシステムも含まれていると考えられます。

こうしたレガシーシステムは、長年利用する中でブラックボックス化した属人的なオペレーションが行われている場合があり、業務の標準化と仕組み化によって、業務の効率化及び高精度化を目的とするデジタル技術の活用と、真逆の状態が発生している可能性があります。

一方で、2025年前後にはレガシーシステムの更新が必要と言及されており、製造業業務の全体最適を視野に入れたDX投資の好機を迎えています。

※出典:「DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~(サマリー)」より(経済産業省)

基幹システムでの全体最適は、主にサプライチェーンの最適化によるQCD(Quality:品質、Cost:コスト、Delivery:納期)の確保です。

例えば、生産管理では製造履歴管理や入出荷管理のような独立した機能を持つシステムだけではなく、スケジューラ機能や倉庫管理、原価管理、予実管理など、サプライチェーンを一貫できる統合システムの導入が望ましいと言えるでしょう。

◆製品情報はこちら:SCM/ERPシステム mcframe

◆製品情報はこちら:倉庫管理システム HYPERSOL WMS

◆製品情報はこちら:工程管理システム HYPERSOL PLS

まとめ

本記事では、経済産業省「2024年版ものづくり白書」をベースに、日本の製造業の現状と課題、デジタル技術活用の必要性についてピンポイントに解説しました。

国内製造業における利益率の低さをメインの切り口として記述を進めましたが、他にも労働人口の減少や賃上げ、環境対策などの課題が山積しています。多様な課題の解決には、業務改善的な視点はもとより、経営的視点も含めた全体最適を実現するデジタル化への取り組みが必要です。

著者プロフィール

伊藤 慶太

技術士(機械部門) 専門:加工・FA及び産業機械

現在は情報機器メーカーの生産技術職として生産設備のIoT化やデータ活用に携わる、現役エンジニア。過去にはプレス加工企業でのNC加工機による部品加工や、産業向け機械要素メーカーでの工程自動化設備の導入計画、機械設計、電気設計、制御設計、製作、立ち上げ、量産導入、改善活動など製造業における自動化設備関連業務を幅広く経験。

「経営・マネジメント」の最新記事

メールマガジン登録

上記コラムのようなお役立ち情報を定期的に

メルマガで配信しています。

コラム(メルマガ)の

定期購読をご希望の方はこちら