36協定(サブロク協定)とは?基礎から残業時間の上限規制、締結ポイントについてわかりやすく解説

2019年の働き方改革関連法の施行により時間外労働の上限規制が施行され、多くの企業で36協定の見直しを実施されたかと思います。さらに2024年には、これまで猶予措置が認められていた建設・自動車運転の業務・医師についても時間外労働の上限規制が適用されることになります。

そこで本コラムでは、改めて36協定の基礎や時間労働の上限などを確認します。さらに36協定を定める際のポイントなどを詳しく解説します。

このコラムを読んで分かること

- 36協定(サブロク協定)の概要

- 特別条項、適用猶予・除外となる労働者について

- 36協定を定める際に留意すべき事項

【目次】

- 36協定(サブロク協定)とは

- 時間外労働の上限規制に関する適用猶予・除外について

- 36協定を定める際のポイント

- まとめ

36協定(サブロク協定)とは

「36協定(サブロク協定)」とは、一言でいうならば、「労働基準法第36条で定められた労使協定」のことです。

労働基準法では、1 日及び1 週間の労働時間ならびに休日日数を定めていますが、この定めを超えて労働者に時間外労働や休日出勤をさせる際には、あらかじめ使用者と労働者との間で協定を締結しなくてはならないとされています。

この協定が労働基準法第36条に規定されていることから、「36協定(サブロク協定)」と呼ばれており、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」といいます。

締結した36協定は、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられており、違反すると罰則が課せられます。

1日8時間・週40時間を超える労働は原則法律で禁止されている

労働基準法では労働者の労働時間を定めています。これを「法定労働時間」といい、原則「1日8時間・1週間40時間以内」と定められています。

なお、「特例措置対象事業場(特例事業場)」と呼ばれる、卸売り、小売、理美容などの商業、映画製作を除く映画・映画館などの演劇業、病院、社会福祉施設などの保健衛生業、旅館・飲食店などの接客娯楽業で、常時10人未満の労働者を使用する事業所については、1週間の法定労働時間を44時間にすることができるとなっています。ただし、1日8時間の労働時間とする原則は変わりません。

また、休日については、1週間に少なくとも1日、または4週間に4日以上与えなければならないと定められており、この必ず提供しなければならない休日のことを「法定休日」と言います。

これら労働時間と休日の原則を超えて、業務上やむを得ず労働をさせる場合に、労使間で36協定の締結が必要となるのです。

時間外労働の上限

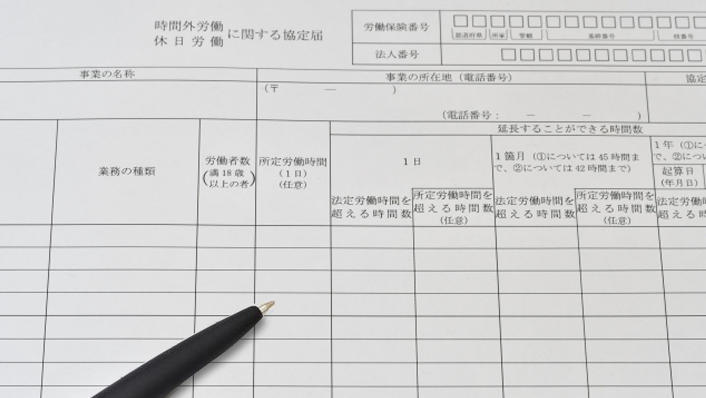

36協定を締結していても、時間外労働には上限が設けられます。

これが、2019年4月から順次施行されている「働き方改革関連法」で定められたことは、記憶に新しいことかと思います。

労働基準法における時間外労働の上限は月45時間・年360時間と定められており、この時間を超えての労働を課すことは原則できません。

なお、3か月を超える1年単位の変動労働時間制の労働者は、上記の一般労働者とは上限時間が異なります。

| 期間 | 上限時間 | |

|---|---|---|

| 一般の労働者 | 変形労働制の労働者 | |

| 1週間 | 15時間 | 14時間 |

| 2週間 | 27時間 | 25時間 |

| 4週間 | 43時間 | 40時間 |

| 1か月 | 45時間 | 42時間 |

| 2か月 | 81時間 | 75時間 |

| 3か月 | 120時間 | 110時間 |

| 1年間 | 360時間 | 320時間 |

ご紹介した通り、時間外労働の上限が法律に規定されました。しかし、臨時的かつ特別な事情がある場合のみ、労使間で合意がなされていれば労働者に上限時間を超える労働を実施させることは可能です。これを36協定の「特別条項」といいます。

ただし、特別条項を設けたとしても、以下を守らなければなりません。

|

これらのルールに違反した場合には、6か⽉以下の懲役または30万円以下の罰⾦が科されるおそれがあります。

~ ちょこっとメモ:おさらい豆知識 「法定労働時間」と「所定労働時間」の違い~

ここでは、あらためて「法定」と「所定」の違いについて説明します。

- 「法定労働時間」とは労働基準法で定められている労働時間のこと

- 「所定労働時間」とは企業ごとに就業規則や労働契約によって定められた「労働者の働く時間」のことで、いわゆる就業時間や勤務時間のこと

所定労働時間は企業ごとに決めることができますが、法定労働時間内に収めなければなりません。

たとえば、休憩時間1時間を含む就業時間が9:00〜17:00の場合、実質の労働時間である7時間が所定労働時間になります。

17:00以降残業をした場合、18:00までであれば法定労働時間の8時間以内となりますが、18:00を超える残業は法定労働時間を超えることになるため、36協定の届け出が必要です。

時間外労働の上限規制に関する適用猶予・除外について

時間外労働の上限は2019年4月に大企業が、翌2020年4月には中小企業が適用対象となりました。現時点においては一部の業種に猶予が設けられておりますが、来年2024年4月をもって、5年間の猶予期間が終わります。

ここからは、2024年4月から時間外労働の上限規制適用対象となる事業・業務についてご紹介するとともに、時間外労働の対象外となる労働者について解説します。

2024年4月から適用される事業・業務

とうとう来年2024年4月から、建設業やドライバー、医師についても時間外労働の上限が設けられます。猶予期間終了後の取扱いについては事業・業務ごとに異なるため、正しい取扱い方法を理解しておきましょう。

| 事業・業務 | 猶予期間終了後の取扱い(2024年4月以降) |

|---|---|

| 工作物の建設の事業 | 災害時における復旧及び復興の事業を除き、上限規制がすべて適用。 災害時における復旧及び復興の事業には、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されない。 |

| 自動車運転の業務 | 特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が、年960時間となる。 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されない。 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されない。 |

| 医業に従事する医師 | 特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大1860時間(※)となる。 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されない。 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されない。 <医療法等に追加的健康確保措置に関する定めあり> ※特別条項付き36協定を締結する場合、特別延長時間の上限(36協定上定めることができる時間の上限)については、以下の通り。 ・A水準、連携B水準では、年960時間(休日労働含む) ・B水準、C水準では、年1,860時間(休日労働含む) なお、医業に従事する医師については、特別延長時間の範囲内であっても、個人に対する時間外・休日労働時間の上限として副業・兼業先の労働時間も通算して、時間外・休日労働を、 A水準では、年960時間/月100時間未満(例外的につき100時間未満の上限が適用されない場合がある) B・連携B水準・C水準では、年1,860時間/月100時間未満(例外的に月100時間未満の上限が適用されない場合がある)とする必要がある。 |

| 鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業 | 上限規制がすべて適用される。 |

適用除外となる労働者

労働基準法上、36協定を結んだとしても、18歳未満の年少者に時間外労働を命じることはできません。また、18歳未満については、休日・深夜労働に対しても厳しく制限がかかっています。

他にも、妊産婦(妊娠中の女性と産後1年を経過しない女性)や、3歳未満の子を養育している従業員、家族の介護をおこなう従業員から時間外労働や休日労働の免除の申し出があれば、事業主はこれに応じなければなりません(残業(所定外労働)の免除)。

加えて、小学校就学前の子の育児、家族の介護をおこなう従業員から申し出があった場合は、1か月24時間・1年150時間を超える時間外労働をさせることはできない(時間外労働の制限)という制度もあります。

~ちょこっとメモ:「新たな技術、商品または役務の研究開発に関わる業務」について~

2024年4月から、建設業やドライバー、医師についても時間外労働の上限が設けられますが、労働基準法で定められている通り、「新たな技術、商品または役務の研究開発に関わる業務」については、2024年4月以降も時間外労働の上限規制の適用外となります。

ただし、企業には安全配慮義務や健康配慮義務があり、また労働安全衛生法の改正で事業者には過重労働者に対する面談指導の実施が義務化されていることから、労働基準法に反していないからといって無制限に労働者を働かせてよいという訳ではありません。

36協定を定める際のポイント

36協定を定める際に最も注意しなければならないことは、従業員の健康と安全に配慮することです。

そのため、使用者側に都合の良い条件ではなく、従業員の立場に寄り添った協定内容とすることを意識しましょう。

厚生労働省では、36協定を定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針として8つのポイントを挙げています。このポイントを参考に、主に配慮すべき項目について解説します。

労働者の健康と安全に配慮する

36協定の範囲内において時間外労働や休日労働をさせた場合であっても、労働者の安全に配慮し、健康に留意しなければなりません。

具体的には以下のポイントです。

- 時間外労働・休日労働は最小限に止める

- 休日労働の日数及び時間数をできる限り少なくするように努める

なお、臨時的な特別な事情がある場合の時間外労働に関しても、限度時間にできる限り近づけるように努めることや、労働者の健康・福祉を確保することを指導しています。

労働者の健康・福祉を確保するための具体的な措置としては、以下の9つの中から協定することが望ましいとされています。

|

厚生労働省の同資料では、「1週間当たり40時間を超える労働時間が⽉45時間を超えて長くなるほど、脳や心臓疾患の発症との関連性が徐々に強まる」と注意喚起を行っています。また、⽉末の2週間に80時間、さらに翌⽉初2週間に80時間といったように、短期に集中して時間外労働を⾏わせることは、望ましくないと指摘しています。

労働者の健康被害は事業者の責任問題として扱われるため、時間外労働は最小限に止めることに加え、健康・福祉に対しても十分な配慮を行いましょう。

時間外労働・休日労働を行う業務の区分の細分化・業務の範囲を明確にする

36協定届の様式には、時間外労働をさせる必要のある具体的な事由(理由)や業務の種類、必要な人員数などを記載する欄が設けられています。

事由については「具体的に定めること」とされており、例えば「業務の繁忙及び臨時業務に対応するため」では具体性に欠けると判断され、認められない可能性があります。

また、業務の種類についても、区分を細分化し、かつ業務範囲を明確に記載せねばなりません。例えば、製造工程が異なる業務であり労働時間の管理も別であるにも関わらず、まとめて「製造業務」とすることは認められませんので、注意しましょう。

36協定には、やむを得ない臨時的な特別の事業があった場合のみ、時間外労働の限度時間(⽉45時間・年360時間)を超えて労働させることができる「特別条項」があります。原則守らなければならない限度を超えて特別に労働に従事させるわけなので、できる限り具体的な事由を定めなければなりません。

例えば、「業務の都合上必要な場合」「業務上やむを得ない場合」など、恒常的な⻑時間労働を招くおそれがあるものは認められません。もちろん、協定を締結する労働者にとっても納得できる事由でなければならないでしょう。

業務の実態に即した、労使ともに認める事由を定めましょう。

まとめ

36協定の本来の目的は長時間労働による労働者の心身の健康を守るためのものであり、恒常的な長時間労働を認めるものではありません。

繁忙期や予期せぬ事情による業務量の超過や人手不足に対して、一時的な時間外労働を認めるものであり、通常は計画的に業務量や人員の調整を行うことが重要となります。こうした趣旨を理解した上で、現在の36協定の内容が正しいか、また実態に沿っているかを今一度確認するようにしましょう。

多様で柔軟な働き方が求められる今、人材確保の観点からも、労働環境の改善や整備の見直しが企業に期待されているはずです。

現在の業務に無駄がないか、正しい人員配置が行われているかなど、人事・総務・労務部門としての手腕を発揮し、従業員が働きやすい環境作りを企業全体で進めていきましょう。

<このコラムのPOINT>

- 36協定とは、労働基準法で定められている法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる際に結ぶ労使協定

- 2024年4月から、建設業やドライバー、医師についても時間外労働の上限が設けられる

- 36協定を定める際は、従業員の健康と安全に配慮しなければならない

労働基準法・36協定等の法令を忠実に守る「ALIVE SOLUTION TA 就業システム」の紹介

時間外労働の上限規制などの法令を遵守するためには、まず従業員の労働状況を正確に把握する必要があります。

三菱電機デジタルイノベーションが展開する「ALIVE SOLUTION TA 就業システム」は、パソコンのログや入退室など複数の客観的な労働時間と実労働時間の乖離・差異をしっかりチェックでき、テレワークやサテライトオフィスなど多種多様な働き方にも対応可能な勤怠管理システムです。

労働時間・残業時間・連続勤務日数・休日未取得の観点でチェックし、36協定に抵触しそうな従業員を早期に発見、従業員と会社の双方を守ります。

また、従業員自身がリアルタイムで就業実態をチェックできるため、自ら働き方を意識できます。

従業員にも人事・総務部門にも寄り添い、幅広い業種の企業様にもご導入いただいている「ALIVE SOLUTION TA 就業システム」を、ぜひご検討ください。

「業務改善」の最新記事

メールマガジン登録

上記コラムのようなお役立ち情報を定期的に

メルマガで配信しています。

コラム(メルマガ)の

定期購読をご希望の方はこちら