【2025年施行】改正育児・介護休業法と雇用保険法 - 改正内容と人事部門の具体的な対応策

2025年4月・10月に施行される改正育児・介護休業法では、子の年齢に応じた柔軟な働き方や、家庭と仕事の両立を支援する仕組みの強化が進められます。また、2025年4月には雇用保険法も改正され、育児に関連した新たな給付金が創設される予定です。

これらの法改正により、人事部門には労働者の状況をより深く理解し、適切に対応することが求められます。そこで本コラムでは、法改正の背景や具体的な内容、企業が取るべき対応策について詳しく解説します。

2025年改正 育児・介護休業法の目的と背景

少子化や介護離職が社会問題としてクローズアップされる中で、育児・介護休業法は継続的に制度改正が行われてきました。

子育てにフォーカスすると、共働き世帯の増加に伴い、育児負担が母親に偏りがちな状況が生じ「ワンオペ育児」という言葉が広く使われるようになりました。また、第2子以降の出産を左右する要因の一つとして、父親の育児参加状況が大きく影響しており「父親の育児休業」を促進する制度改正の背景となっています。

一方、介護に目を向けると「団塊の世代」が後期高齢者となることから、働き盛りの労働者が親の介護に直面する可能性が高まり、企業にとっては介護による人材流出の防止が重要な課題となっています。

2025年の育児・介護休業法改正では、仕事と家庭の両立を支援し、労働者がキャリアを中断することなく、柔軟に働き続けられる環境の整備を促進する目的で改正が行われます。

2025年改正|育児・介護休業法の具体的な改正内容

育児・介護休業法の改正により、2025年4月及び10月から以下の事項が企業に義務付けられます。

- 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置(2025年4月)

- 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等(2025年4月)

- 柔軟な働き方を実現するための措置等(2025年10月)

- 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮(2025年10月)

それぞれの制度を詳しく解説します。

子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置(2025年4月)

子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置として、2025年4月より子を養育する労働者に対する制度が拡充されます。

子の看護休暇の要件見直し

現行法では、子の看護休暇は「小学校就学前の子を養育している労働者が、子の病気やけがの看病、予防接種・健康診断等の付き添い」の際に取得できる休暇でした。

法改正後は、対象となる子の範囲が「小学校3年生修了まで」に拡大され、取得事由も「感染症に伴う学級閉鎖や入園(入学)式・卒園式時」にも使用できるようになります。取得事由の拡充に伴い、名称が「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に変更されます。

また、労使協定を締結することで除外できる労働者から「勤続6ヶ月未満の労働者」が廃止されます。

| 改正内容 | 改正前 | 改正後 |

|---|---|---|

| 対象となる子の範囲の拡大 | 小学校就学前まで | 小学校3年生修了まで |

| 取得事由の拡大(③④を追加) | ①病気・けが ②予防接種・健康診断 |

①病気・けが ②予防接種・健康診断 ③感染症に伴う学級閉鎖等 ④入園(入学)式、卒園式 |

| 労使協定による勤続6ヶ月未満除外規定の廃止 | <除外できる労働者> ①週の所定労働日数が2日以下 ②勤続6ヶ月未満 |

<除外できる労働者> ①週の所定労働日数が2日以下 ※②を撤廃 |

| 名称変更 | 子の看護休暇 | 子の看護等休暇 |

所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

子を養育しながら働く労働者は、事業主に請求することで所定外労働の制限(残業免除)ができます。

改正前は「3歳未満の子を養育する労働者」が対象でしたが、改正後は「小学校就学前の子」を養育する労働者に拡大されます。

| 改正内容 | 改正前 | 改正後 |

|---|---|---|

| 請求可能となる労働者の範囲の拡大 | 3歳未満の子を養育する労働者 | 小学校就学前の子を養育する労働者 |

育児のためのテレワーク導入の努力義務化

現行法では「小学校就学前の子を養育する労働者」に関して、育児目的の休暇制度や時差出勤の制度、フレックスタイム制等の措置を講じる努力義務が定められています。

改正後は「3歳未満の子を養育している労働者に対するテレワークの導入」が努力義務化されます。

| 改正内容 | 改正前 | 改正後 |

|---|---|---|

| 3歳未満の子を養育している労働者に対するテレワーク導入 | 導入義務なし | 導入の努力義務化 |

短時間勤務制度の代替措置にテレワークが追加

現行法では、短時間勤務制度を利用できない労働者がいる場合には、労使協定を締結して「短時間勤務制度の除外規定」を設けたうえで、下記いずれかの代替措置を講じなければならないとされています。

- 育児休業に関する制度に準ずる措置

- フレックスタイム制

- 時差出勤制度(始業・終業時間の繰り下げ・繰り上げ)

- 保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与(ベビーシッターの手配や費用の援助等)

改正後は、上記の代替措置にテレワークが追加されます。

| 改正内容 | 改正前 | 改正後 |

|---|---|---|

| 代替措置のメニューを追加 | <代替措置> ①育児休業に関する制度に準ずる措置 ②始業時刻の変更等 |

<代替措置> ①育児休業に関する制度に準ずる措置 ②始業時刻の変更等 ③テレワーク |

介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等(2025年4月)

2025年4月からは、労働者が介護しながら仕事に従事できるように環境を強化し、介護による離職防止を図るための措置が事業主に義務付けられます。

介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

現行法では、労使協定を締結することによって「週の所定労働日数が2日以下の労働者」と「勤続6ヶ月未満の労働者」は、介護休暇を取得できる対象者から除外できるようになっています。

改正後は、子の看護休暇と同様に「勤続が6ヶ月未満の労働者」が廃止され、雇用期間にかかわらず、全ての労働者が介護休暇を利用できるようになります。

| 改正内容 | 改正前 | 改正後 |

|---|---|---|

| 労使協定による勤続6ヶ月未満除外規定の廃止 | <除外できる労働者> ①週の所定労働日数が2日以下 ②勤続6ヶ月未満 |

<除外できる労働者> ①週の所定労働日数が2日以下 ※②を撤廃 |

介護離職防止のための雇用環境整備

法改正により、介護離職防止のための雇用環境整備が事業主に義務付けられます。

具体的には、介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるよう以下の4点からいずれかの措置を講じなければなりません。

|

介護離職防止のための個別の周知・意向確認等

今回の改正により、介護に従事する旨の申出をした労働者や、家族の介護に直面する前の段階(40歳前)の労働者に向け、仕事と介護の両立支援制度等に関する情報を周知することが義務付けられます。

情報提供する内容は以下のとおりです。

- 介護休業に関する制度及び介護両立支援制度等の制度内容

- 介護休業申出及び介護両立支援制度等の利用に係る申出先

- 介護休業給付に関すること

また、情報提供は以下4点のいずれかの方法で行う必要があります。

① 面談

② 書面の交付

③ FAXの送信

④ 電子メール等の送信

介護のためのテレワーク導入の努力義務化

要介護状態の対象家族を介護する労働者に向け、テレワークの導入が努力義務化されます。

| 改正内容 | 改正前 | 改正後 |

|---|---|---|

| 要介護状態の対象家族を介護する労働者のテレワーク導入 | 導入義務なし | 導入の努力義務化 |

柔軟な働き方を実現するための措置等(2025年10月)

「柔軟な働き方を実現するための措置等」とは「3歳から小学校就学前の子を養育する労働者」がより柔軟に働ける環境を整えるために、事業主に対して義務付けられる措置です。

この改正は2025年10月からの施行が予定されており、主に「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」と「3歳に満たない子を養育する労働者」に対して行う個別の周知・意向確認を指します。

育児期の柔軟な働き方を実現するための措置

事業主は「3歳から小学校就学前の子を養育する労働者」に向けた措置として、以下の5点から2点以上を選択し措置を講じる必要があります。

|

上記の措置を選択する際には、過半数労働組合がある場合は労働組合から、過半数労働組合がない場合は過半数代表から、意見聴取の機会を設ける必要があります。

3歳に満たない子を養育する労働者に対しての個別の周知・意向確認

「3歳に満たない子(2歳前~3歳前)を養育する労働者」に向け、前述の項目で選択した制度の周知と制度利用の意向確認を、労働者個別に行う必要があります。

主な周知事項は以下の3つです。

- 事業主が選択した対象措置の内容

- 対象措置の申出先(例:人事部等)

- 所定外労働(残業免除)・時間外労働・深夜業の制限に関する制度

2025年10月以降、人事部門は労働者の子の年齢を把握し、適切な時期に個別の周知・意向確認を行うことが求められます。

仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮(2025年10月)

事業主は、以下のタイミングで労働者の子や各家庭の事情に応じた「仕事と育児の両立に関する事項」について個別に意向聴取する必要があります。

| 意向聴取の時期 | ① 労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時 ② 労働者の子が3歳の誕生日の1ヶ月前までの1年間 (1歳11ヶ月に達した日の翌々日から、2歳11ヶ月に達する日の翌日まで) |

|---|---|

| 聴取内容 | ① 勤務時間帯(始業および終業の時刻) ② 勤務地(就業の場所) ③ 両立支援制度等の利用期間 ④仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等) |

| 意向聴取の方法 | ①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか ※①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ |

また、事業主は意向を聴取した「労働者の仕事と育児の両立に関する意向」について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。

例えば、勤務時間帯や勤務地、業務量の調整、両立支援制度等の利用期間、労働条件の見直し等の配慮が考えられます。

なお、労働者の子に障害がある場合や医療的ケアを必要とする場合には、短時間勤務制度や子の看護等休暇等の利用期間を延長するといった対応が望ましいでしょう。労働者がひとり親家庭であれば、子の看護等休暇の付与日数を増やす等の配慮も考えられます。

雇用保険法改正に伴う育児関連給付金の創設

2025年4月に育児・介護休業法の改正が行われる一方で、雇用保険法も改正され、育児に関連する新たな給付金が創設されます。

出生後休業支援給付金の創設

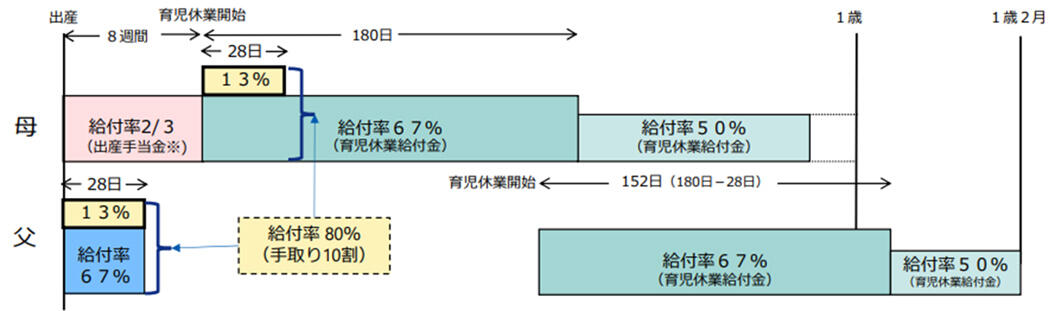

「出生後休業支援給付金」とは、両親ともに育児休業を取得した場合に給付される給付金です。要件を満たすと「休業開始前賃金の13%相当額」が最大28日間、「育児休業給付金」に上乗せされます。

育児休業給付金は休業開始から180日間、休業開始前賃金の67%が支給されるため、出生後休業支援給付金とあわせて給付率が80%となります。

80%という水準は、給与の支給額から社会保険料や税金を引いた「手取り額」に相当する額です。つまり、育児休業を取得した場合でも実質手取り額に相当する額が最大28日間支給されることになります。

出生後休業支援給付金は、以下の要件を満たす場合に支給されます。

- 男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内に育児休業を取得すること

- 雇用保険の被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得すること

なお、配偶者が専業主婦(夫)の場合やひとり親家庭の場合等、特定の状況下では配偶者の育児休業取得を条件とせず、出生後休業支援給付金が支給されます。

育児時短就業給付金の創設

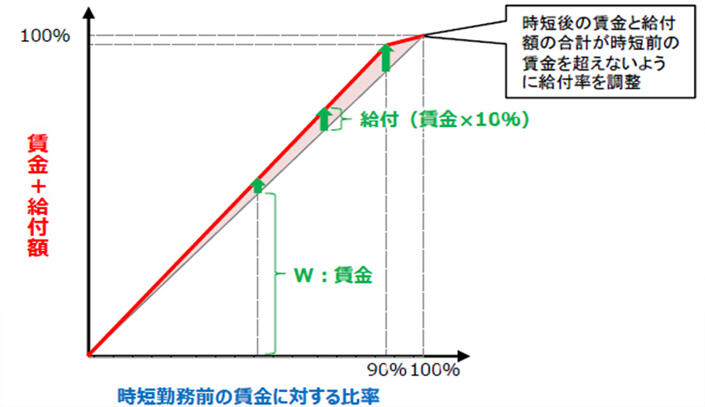

「育児時短就業給付金」とは、2歳未満の子を養育するために時短勤務で就業している労働者に対して、低下した収入を補う目的で支給される給付金です。要件を満たすことで、時短勤務中に支払われた賃金額の10%が給付されます。

具体的な要件は以下のとおりです。

| 支給要件 | 以下いずれかに該当すること ・育児時短就業の開始前2年間に雇用保険のみなし被保険者期間が12ヶ月以上ある ・育児休業給付金(出生時育児休業給付金)の支給を受けて休業終了後引き続き時短就業を開始した |

|---|---|

| 支給額 | 時短就業中の各月に支払われた賃金額の10%相当額 ※ 時短就業中の各月に支払われた賃金額が時短前の賃金額の90%超~100%未満の場合は給付率が段階的に減少 |

ちなみに、支給条件に性別による制限はなく、男性・女性どちらも給付の対象となります。

育児休業の取得状況の公表義務の拡大

現行法では、労働者数1000人超の企業は「育児休業等の取得状況の公表」が義務付けられています。これに加え、2025年4月からは労働者数300人超の企業も公表が義務付けられます。

公表内容は「男性の育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。年1回、公表前事業年度の終了後おおむね3ヶ月以内に、インターネットなど一般の方が閲覧できる方法で公表する必要があります。

なお、国は厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」での公表を勧奨しています。

| 改正内容 | 改正前 | 改正後 |

|---|---|---|

| 公表義務の対象となる企業の拡大 | 労働者数1,000人超の企業 | 労働者数300人超の企業 |

人事部門に求められる対応

2025年4月・10月の育児・介護休業法、雇用保険法の改正に伴い、人事部門には以下の対応が求められます。

就業規則等の見直し

改正育児・介護休業法により、子の看護休暇や介護休暇の要件変更、所定外労働の制限の範囲拡大、柔軟な働き方を実現するための措置等、育児介護に関するルールが変更されます。よって、人事部門等の担当者は法律の施行前までに育児介護に関する就業規則の見直しが必要です。

また、労働者が制度を利用するための申請方法の見直しや労使協定の再締結も必要になる場合があります。初めてテレワークを導入する場合は、テレワークを実施する際の申請方法や服務規律の追加、通勤手当の取り扱い等も検討し、就業規則に記載しましょう。

労働者への周知・意向確認に備えた書面等の準備

法改正により、妊娠・出産等の申出に加え「介護を担う労働者」や「3歳に満たない子を養育する労働者」に向け、制度の周知・意向確認が義務化されます。

企業は労働者に対して、制度の説明や意向確認などをスムーズに行えるように書面等の準備が必要です。厚生労働省が公表している資料を参考に、随時対応できるように事前準備を進めておきましょう。

参考:厚生労働省「育児・介護休業等に関する規則の規定例」

労働者の状況把握と適切な労務管理

育児・介護休業法の改正により、多様な状況の労働者に対する周知・意向確認が義務付けられ、人事部門には労働者一人ひとりの状況を把握する役割がこれまで以上に求められます。

また、雇用保険法の改正により、新たに「育児時短就業給付金」が創設されることから、短時間勤務者の労働時間を適切に管理する必要性も高まります。

今後は、男性の育児参加がより促進されることで、柔軟な働き方をする労働者が増えることが予想されています。人事部門は育児休業期間の管理や勤怠管理など、労働者の適切な労務管理がより一層求められるでしょう。

【まとめ】柔軟な働き方の実現には適切な労務管理が必須

2025年4月・10月に施行される改正育児・介護休業法により、企業は労働者の柔軟な働き方を実現する措置を講じ、個別の意見聴取や配慮を行うことが必要となります。同時に、雇用保険法の改正による新たな給付金制度が創設されることで、より細やかな労務管理が求められるようになります。

◇ ◇ ◇

正確な勤怠管理をサポートする「ALIVE SOLUTION TA」は、従業員の働き方を的確に把握し法令順守を支援するシステムです。

「ALIVE SOLUTION TA」は、今回の改正育児・介護休業法に関わる以下の内容についても標準仕様で対応可能です。

- 休暇の管理

日々の就業実績を時系列に時間単位で「出勤」「時間単位年休」など区分別に入力でき、正確な就業管理が可能です。また、残管理の必要がある休暇は、最大30種類まで設定できます。 - テレワークの管理

就業入力時に「テレワークを実施したか」の選択ができます。テレワーク可能者を対象とした実績確認が可能です。 - 残業免除者の管理

残業免除者を対象として「残業をしていないか」という視点で実績確認ができます。 - 育児休業取得状況の公表義務への対応

休暇取得状況の管理が可能で、公表義務にもスムーズに対応できます。

労働者の柔軟な働き方の実現と適切な労務管理を実現するために「ALIVE SOLUTION TA」のようなシステムの導入をご検討ください。

▼製品情報はこちら:就業システム「ALIVE SOLUTION TA」

著者プロフィール

北 光太郎

社会保険労務士

中小企業から上場企業まで様々な企業で労務に従事。勤務社労士として計10年の労務経験を経て「きた社労士事務所」を設立。独立後は労務コンサルのほか、Webメディアの記事執筆・監修を中心に人事労務に関する情報提供に注力。法人・個人問わずWebメディアの記事執筆・監修を行いながら、自身でも労務情報サイトを運営している。

「業務改善」の最新記事

メールマガジン登録

上記コラムのようなお役立ち情報を定期的に

メルマガで配信しています。

コラム(メルマガ)の

定期購読をご希望の方はこちら